志摩市大王町は石積みの街並み、大王崎灯台など風光明媚な絶景・名勝が数多くあり「絵になる」風景には事欠きません。明治の終わり頃から日本画壇を代表する数多くの画家が訪れ、いつしか「絵かきの町」として知られるようになりました。今でも写生のスポットとして数多くの絵描きが訪れています。

今回はそんな「絵かきの町」大王町・波切(なきり)にある鰹いぶし小屋「かつおの天ぱく」さんを訪れました。天ぱくさんでは江戸時代中期に完成した伝統的な製法「手火山(てびやま)製法」を守り続けています。当時はかつお節を製造するための作業場と住居として利用されていた建物の一部を現在は見学者に開放しています(要予約)。

波切地区と鰹節

鰹節の産地としては鹿児島県枕崎市・指宿市や静岡県焼津市が有名です。では、三重県志摩市と聞いて鰹節を思い浮かべる方はどれほどいるのでしょうか。決して多くはないと思います。では、なぜこの地でかつお節なのか、その理由を教えていただきました。

古くから神に捧げられた波切節

奈良時代の都・平城京跡で発見された多くの木簡には『名錐国(波切)より堅魚(かつお節の原型)が献上された』との記載が発見されており、奈良時代にはすでにこの地で鰹を加工し朝廷へ謙譲したことが判っています。

また、伊勢神宮には日本の神々の総氏神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)が祀られています。神饌(しんせん)とは神さまに献上するお食事のことで、伊勢神宮では、約1500年、1日も欠かすことなく毎日朝・夕の二度、塩・鰹節・昆布などのお食事を天照大御神(あまてらすおおみかみ)に奉り、感謝と祈りをささげているそうです。この神饌として奉げられているのは鰹節も含めて志摩国からの食材でした。

ここから波切と鰹節にはとても長い歴史があることがわかります。

江戸時代には庶民にも愛されるように

鰹節の原型「堅魚(かたうお)」は時代が進むにつれその保存性を高め、戦国時代には武将たちにとってなくてはならない携帯食として普及していきました。そして江戸時代中期、江戸の庶民文化が隆盛しだした頃、「堅魚」の製造は飛躍的に進歩をとげます。「燻しの技」を使用した製造方法が取り入れられ現在の鰹節と同じものが出来上がるようになりました。この製造方法が急速に広まり生産量が増えたことで、鰹節は庶民にも手に入れられるものとなったのです。

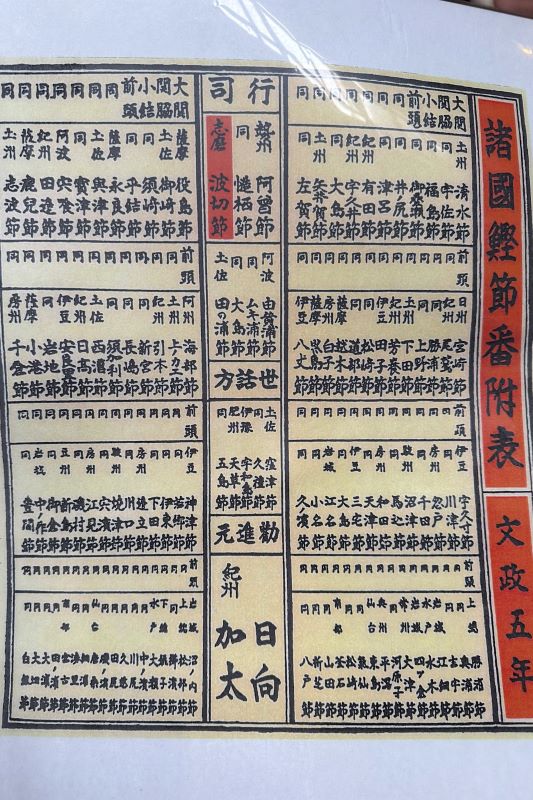

江戸時代に庶民の中で遊びとして作られた「諸国鰹節番付表」に行事として波切節が置かれていることからも、この地の鰹節の質の高さと人気をうかがい知ることが出来ます。

鰹節の製造工程

伝統を受け継ぐ「手火山(てびやま)製法」

天ぱくさんでは江戸時代中期から伝わる「手火山製法」で鰹節を作っています。漁獲海域、シーズンによって全て異なる⿂質を⾒極め、⽕加減を⼿で調整しながらじっくりと燻すこのスタイルはとても手間暇が必要で、全国で10軒程度しか残っていません。「こんな田舎でも江戸時代から認められている素晴らしいものは継承していかなければならない」と4代目は先述の「諸国鰹節番付表」を見て思ったそうです。

さて、鰹節の製造工程は大きく4つ。

① 切る:横に長いまないたに3人から4人が並んでカツオを3枚におろします。

② 煮る:おろしたカツオを釜でゆでて水分を飛ばします。これは腐敗を防ぐため。この時点で大体4分の1程度の大きさになるのだとか。

③ 燻す:ここで使われるのが「手火山製法」です。5~6段に重ねたせいろにカツオを並べ、薪を燃やしたじか火で約1カ月間、水分が20~18%になるまで何度も繰り返しいぶします。

④ 発酵:3回 ・計6カ月かけてカビをつけます。

このような行程を経て、9月に完成する鰹節は一番良いものを選定して11月に伊勢神宮に奉納されるそうです。その後、私たちが出来上がった鰹節を食べられるのは12月頃とのこと。

SDGsにも貢献

天ぱくさんがカツオを燻すときに使っているのがウバメガシの薪です。この薪は伊勢神宮の里山で伐採されたもの。山が荒れていると海産物が育たないと気づき、燻しに使う間伐材として使用することにしたところ、山も保たれるようになったそうです。美味しい鰹節を作りながら、こうして海と山の環境を守ってくれているのですね。

鰹節に触れる

波切と鰹節の関係、鰹節の製造工程について学んだあとは実際に鰹節を体験します。

出汁をいただく

鰹と昆布の一番だしをいただきました。身体に沁みるやさしい味です。私には少し塩味を感じられましたが塩は入れていないんだそう。昆布の天然含有量の塩味が感じられることもあるのだとか。えっ、私の舌が敏感ってこと?と少し嬉しくなったりして。

「だし」の概念が確立されるよりはるか昔の奈良時代の文献に「堅魚煎汁(かつおのいろり)」が各地の産物を収めさせる税として指定されているとあります。堅魚煎汁は鰹を煮た煮汁がもったいないからと煮詰めて凝縮した液体のことで、鶏肉(水炊きよのようなもの)に入れていたそうで、日本の調味料の始まりと言っても過言ではないのです。このことからも鰹を美味しいと思う心は日本人のDNAに深く刻み込まれているのだなと気づきました。

削り体験

少し前までは一家に一台あったらしいかつお節削り器ですが私にとっては初体験。片足を前に出して削り器と平行にシャッシャッとカツオ節を動かしていくのですが、実際にやってみるとこれがなかなか難しい。私の削り節はなんとも細いへなちょこでした(写真はご主人が削ったもの)。

かつお節ご飯をいただく

たった今私が削ったかつお節を使ってかつお節ごはんをいただきます。土鍋で炊いたつやつやのごはんに、鰹節を豪快に入れて、しょうゆをチョロリ。うわあ、堪らない。

と、ご飯をいただく前に日本ならではの考え「神人共食(しんじんきょうしょく)」について。「神人共食」とは神さまと人が同じものを食し、神さまのお力をいただくことです。神さまへお供えした神饌をいただくことが出来るのは日本ならではではないでしょうか。

今回は「神饌」をいただいているつもりで、まずはお清めをしよう!と、お神酒にみたてた日本酒をちょっとだけいただきます。

さあ、それではいざ実食!ごはんとかつお節と少しのお醤油…シンプルを極めたものなのですが、これがめちゃくちゃ美味しい。この後にランチが控えていたので我慢しましたが何杯でも食べられそう。

日本人にとってはどこか懐かしく、心が温かくなるおかかごはん。外国の方にとっては日本の食事の原風景を感じられる良い機会になるのではないでしょうか。

かつお節を目にする機会は多いですが、古来から神さまに奉げていた土地で、伝統の製法を守っている天ぱくさんだからこそ感じられるものが確かにありました。「なぜここまできてかつお節?」ではなく、「かつお節のためにこの地に来る」が正しいと思えるほどでしたよ。

最後に…インパクトのあるグラフィックデザインは版画家の徳力富吉郎氏が制作されたもの。徳力氏の師匠でもある土田麦僊氏はこの「絵かきの町」に滞在し絵を描いたそうですよ。徳力氏は「100年経っても色褪せないものを作った」とコメントしており、それを受けて4代目は「デザインに負けないモノづくりをしよう」と決心されたんですって。素敵です。

かつおの天ぱく 鰹いぶし小屋(要予約)

| 住所 | 三重県志摩市大王町波切2545-15 |

| 電話番号 | 0599-72-4633 |

| 定休日 | 水曜日・日曜日・お盆・12月・年末年始 |

| ウェブサイト | https://katuobushi.com/ |