東京・両国と聞いて真っ先に頭に浮かぶものは何でしょうか。私の場合は相撲です。隔月で開催される大相撲本場所のうち、一月場所、五月場所、九月場所は両国国技館で開催されています。両国駅に降り立つと力士の優勝額が掲げられていたり、ちゃんこ料理店の看板が多く掲げられていたりとこの地が相撲の街であることを実感します。大相撲観戦に行くと日本の方はもちろん、海外の方もたくさん来られていて、日本の国技・相撲が世界中から関心が高いことに喜びを感じます。

相撲が有名な両国ですが、それ以外にも日本の文化や美術を伝える施設が存在します。たとえば両国は江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎が生まれた地ということもあり、北斎及び門人の作品を紹介するほか、北斎と「すみだ」との関わりなどについて皆様にわかりやすく伝えていくために生まれた「すみだ北斎美術館」や、全国でも珍しい日本刀専門の博物館「刀剣博物館」など。今回は両国国技館から徒歩10分圏内の場所に建っている刀剣博物館についてご紹介します。

刀剣博物館とは

刀剣博物館は日本刀を保存・公開し、日本刀文化の普及のため、日本美術刀剣保存協会の付属施設として1968年に開館しました。元々は渋谷区代々木にありましたが老朽化による建て替えのため、2017年に現在の両国に新築移転しました。庭と共に楽しめる庭園博物館をつくるべく、池泉が美しい回遊式の大名庭園「旧安田庭園」の敷地内に建築されています。

刀剣類、刀装、刀装具、甲冑、金工資料などを多数所蔵し、その中には国宝の延吉太刀をはじめとした国の指定・認定物件も多く含まれています。年に数回、テーマに合わせて展覧会を開催するほか、1階には日本刀や作刀を学べる情報コーナーも備えられています。

設計はモダニズムの思想を受け継ぎ、1993年にプリツカー賞を受賞した槇文彦氏。すっきりとした空間に独特なドレープの装飾など、こだわったディティールが映えるモダンな印象です。

日本刀とは

日本刀は古くから信仰や権力の象徴、美術品として重要視されてきた、1000年以上の歴史を持つ文化財のひとつです。かつては武器としての役割を果たしていましたが、日本人の豊かな感性により武器から美術工芸品に昇華させたといわれています。歴史的・文化的にも果たした役割が大きく、国内のみならず海外からも高い関心が寄せられています。

日本刀は日本の歴史や文化にとって非常に重要な存在ですが、明治時代の「廃刀令(1876年)」や第二次世界大戦後にGHQが日本の武装解除を進める一環として一般家庭から日本刀を没収した「GHQの刀狩り(1945年以降)」により大量の日本刀が廃棄されるなど危機にさらされてきました。

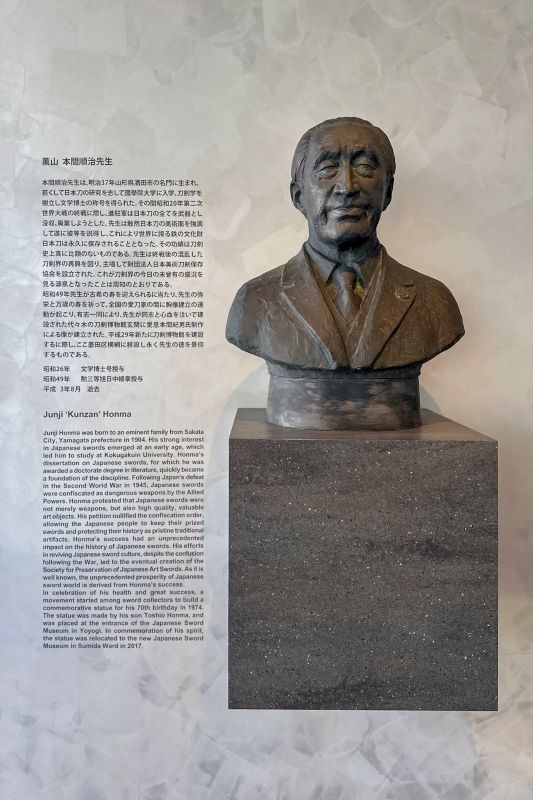

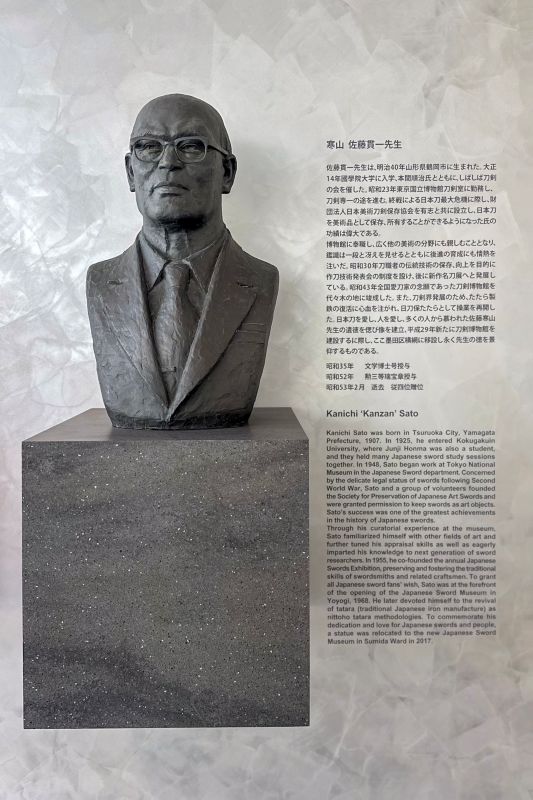

その中で日本刀の保存に一役を買ったのが本間順治先生と佐藤寒山先生でした。本間順治先生は日本刀研究の第一人者で、戦後「日本刀は武器ではなく、美術品である」という観点から保存活動を推進。佐藤寒山先生は昭和時代に活躍した刀剣研究者で、日本刀の学術的価値を世界に広めました。二人は1948年に日本美術刀剣保存協会を設立し、日本刀の鑑定や研究、保護を行う体制を整えました。刀剣博物館の入口には二人の功績をたたえ銅像が設置されています。

情報コーナー

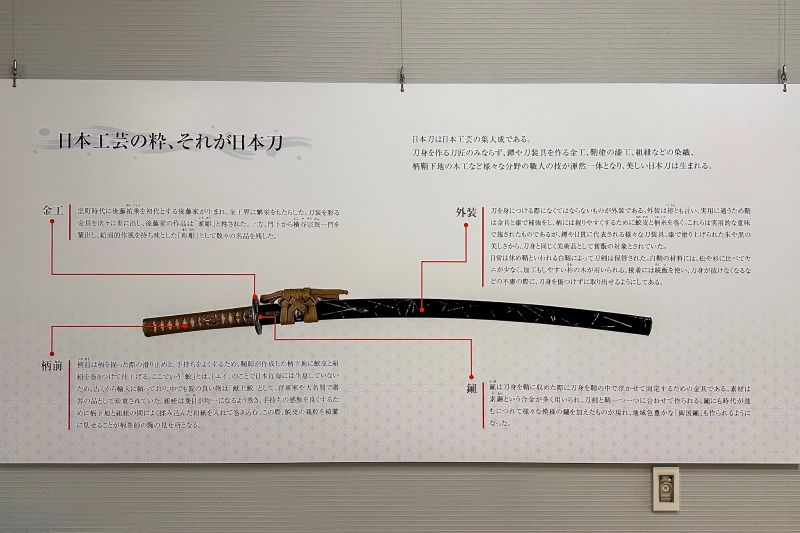

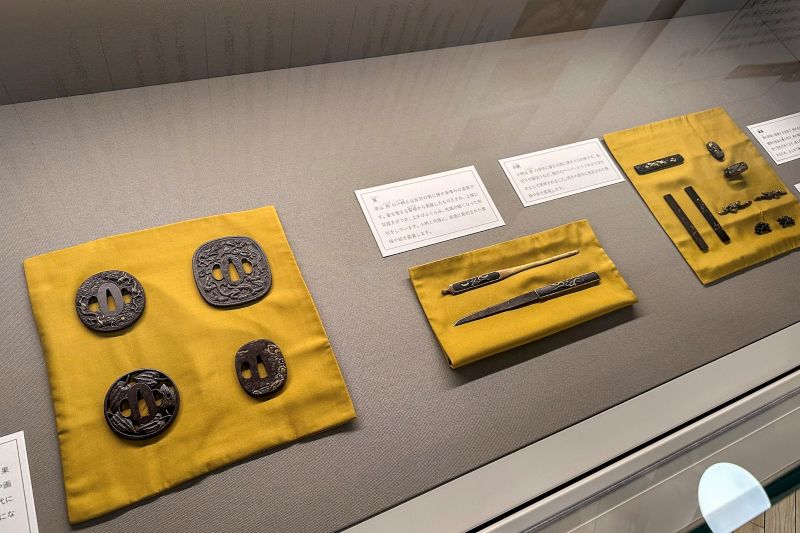

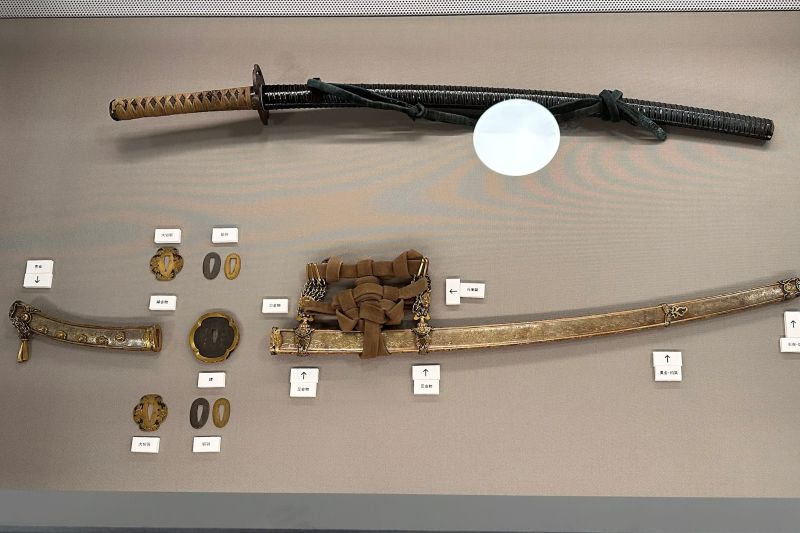

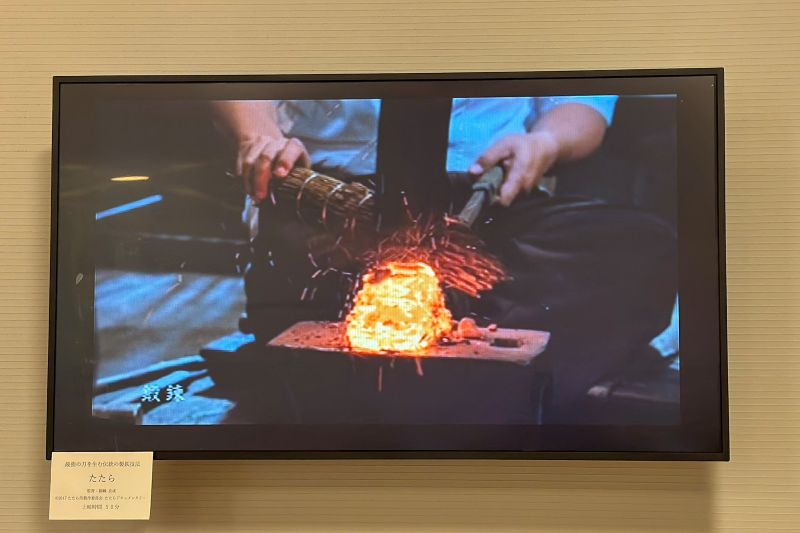

1階エントランス脇に設けられた情報コーナーでは、日本刀や刀装についての基礎知識や、日本刀が生まれるまでの行程を示したパネルや映像が展示されています。

私は刀の装飾パーツがこれほど多岐に渡り、それぞれ専門の職人さんが作られていたことを初めて知りました。また、日本刀の製作工程を映像で分かりやすく学べる点、実際に日本刀を持ちあげられ、日本刀の重さを体感できる点はとても興味深く面白いものでした。

小さなコーナーではありますが、日本刀についての基礎知識を学ぶには最適です。初めて訪れる方や日本刀の作り方を知らない方は、最初にここを訪れてから3階の有料展示室に行かれることをおすすめします。

3階の展示室には美しい日本刀や刀装が会場いっぱいに展示されていて、日本刀はまさに美術品なのだと改めて気づかされます。撮影禁止で雰囲気をお伝え出来ないのが残念ですが、静寂に包まれた中で美しく光る日本刀と意匠を凝らした装具の数々には息を飲むことでしょう。

機会があれば是非訪れてみてください。

刀剣博物館

| 住所 | 東京都墨田区横網1-12-9 |

| 電話番号 | 03-6284-1000 |

| 開館時間 | 9:30 – 17:00(最終入場 16:30) |

| 休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合会館、翌火曜日休館) 展示替期間・年末年始 |

| 入館料 | 【大人】1,000円 【高校・大学・専門学校】500円 ※中学生以下無料 |

| ウェブサイト | https://www.touken.or.jp/museum/ |