くみひも)」は日本の伝統工芸品のひとつです。着物の帯締めに使われると聞けばなんとなくどういう物か想像がつくでしょうか。

大ヒットアニメーション映画「君の名は。」では主人公たちがブレスレットや髪飾りとして組紐を身につけており、二人の運命を結び付ける重要なアイテムとして描かれていました。

組紐とは

1400年に渡って世界に類を見ない独自の発展を遂げた工芸で、3本から時には140本もの糸を交差し組み合わせて作る紐状のものが組紐です。

「組紐」は、糸を縦横に組み合わせて平面を作る「織物」とも、絡み合わせてたり、結び合わせて形を作る「編み物」とも本質的に異なります。

織物や絵画が二次元、建築や彫刻が三次元の作品を生み出すとすれば、組紐は1次元の"線"と、最もプリミティブな形を作り出す工芸と言えます。ただ、よく見てみると一本の線の中に立体に絡み合った無数の次元が埋め込まれている…これが組紐最大の特徴です。

組み方は数多くあり、そのため同じ色の糸を使っていても組み方や配置によって異なる組紐になります。形状や構造、制作する際の力加減により柔らかくも堅くもなり、用途によって紐の伸縮性を変えることができる点が組紐の素晴らしい点です。

例えば"経巻等を巻く紐"が必要ならば、和紙を傷つけない柔らかい紐を、"鎧や装束の着装"が用途ならば高い伸縮性と結びに適した紐を、"刀の下げ緒や箱紐"に使用するなら壊れにくく強度のある堅く組まれた紐(柔らかい紐ではすぐにゆるみ刀が落ちてしまうため)を、と実用性の高いアイテムなのです。

それだけではなく人々の思いを意匠として表現していくことで、審美性、装飾性にも優れた工芸として「用」と「美」を兼ね備えています。

組紐の歴史

組紐は飛鳥時代から奈良時代にかけて仏教の伝来とともに仏具の付属品として伝来しました。法隆寺や正倉院の宝物を見ると伝来当初の組紐はシンプルな組み方で作られているものがほとんどでした。

平安時代に入ると貴族が取り入れ始めたことからより多彩な表現を追求するようになりました。それまでの複数の技法を合わせて新しい組み方を作り出し、段染めの技術を開発したのもこの頃です。平安から鎌倉へと時代が移り変わるにつれて絢爛な鎧や経巻、神輿のための紐のためにより複雑な技術を用いた紐が登場していきました。

江戸時代になると民衆にも組紐文化が広まり、女性の着物の帯締めとして主に使われるようになりました。

組紐はどうやって作る?

伝統的な組紐はほとんど絹糸から作られます。

複数の糸を組み合わせの端を固定し一定の規則に従いながら斜めに交差させて作ります。組紐の断面の形によって丸組・角組・平組に大別されます。

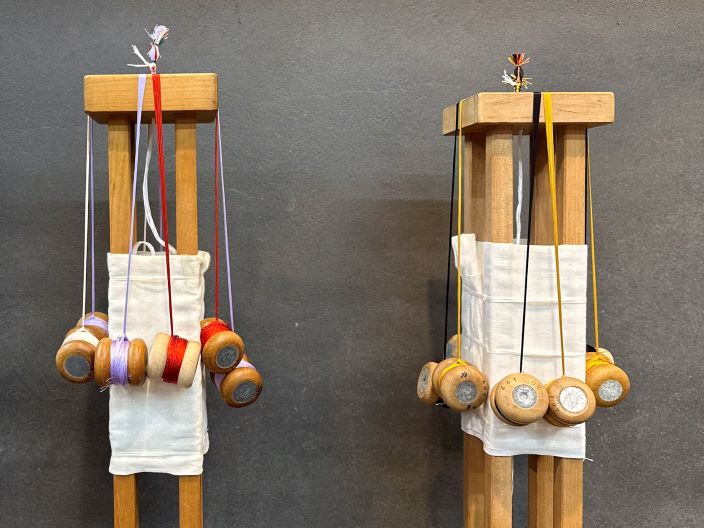

手だけで組むこともあれば、台を使って組むこともあります。台の形もいくつかあり、一番基本的で丸組を組む専用の台「角台」、様々な組み方に対応しているが初心者にもなじみやすい「丸台」、より複雑な組紐を組むことができ、主に平組に用いられる「高台」があります。

台に置かれている糸を規則的に交差させることによって組んでいきます。糸の先には重り玉がつけられているのですが、これがなんともかわいい。

先日、組紐体験をする機会があったのでここからはその様子も少しレポートします。

チャレンジするのはシンプルな組み方の「奈良組」。大陸から組紐が伝わった頃から使われていた技法です。丸台の中心から出ている12本の糸を交差させて組んでいきます。すでに素敵な色の組み合わせでセッティングされている丸台のなかから好みの色の糸を選んでいざ、組紐!

糸を定位置にセットし一定の力で組んでいくことが大事なのですが、分かりやすいように赤いシールで糸の置き場所を提示してくれていました。

奈良組のための糸を動かす順番を教えてもらったらあとは無心で動かすのみ。"無心であること"がきれいな組目になるポイントなのですが、順番を覚えるまではそれが難しい。慣れてくると勝手に指が動いているようで面白かったです。

組まれた組糸は下方向に出てきます。

その先端についているこの巾着は重りなのですが、ここで問題。組紐を堅くしたいときは重りを重くするでしょうか?それとも軽くするでしょうか?

正解は、『軽くする』です。紐を引っ張る重りの強さが軽くなるため、周りの重り玉の方が強く引っ張られて堅くしあがります。組み方以外にも道具の調整によっても仕上がりを変えることができるんですね。

そんなこんなで組み続けること数十分…好みの長さになったところで完成です。

今回は12本の糸で組みましたが、その糸とは"複数の絹糸をまとめられた束=糸条"になっています。何も考えず放っておくと細く見えていた束がどんどん広がってきてしまい、出来上がりの手触りがザラザラした感じなっちゃうんです。そこで時たま重り玉をクルクルっと回して糸に撚りをかけることが大事なのだそう。見てると簡単そうなのですが、地味に難しい作業でした。終了したときの台を見てみると、見事に撚りがなくなっています…。時には100本以上も使って組み上げるなんて信じられません。職人さんの熟練の技には感服しますね。

さて、肝心の作品は優しい色合いに仕上がって大満足。これを娘用のブレスレットに仕上げてもらいました。

進化する組紐

江戸時代以降、女性の着物の帯締めとしての役割が大きかった組紐ですが、近年ではそれ以外の用途も模索されています。洋装にも合うようなネクタイやカフスリンクスだったり、ピアスやブレスレットなどのアクセサリー、日常使いに便利なネックストラップ、靴紐、時計のベルトなど変貌を遂げています。

またラグジュアリーブランド、エルメスも組紐に注目しているようです。2024年4月に行われた「ミラノデザインウィーク2024」で発表された新作のホームコレクションでは、馬と乗り手の絆を象徴するテーブルウエアコレクション"トレサージュ・エケストル"のデザインに馬具づくりに用いられるふち飾りや組紐のモチーフが描かれています。

それ以外にもエルメス大丸心斎橋の天井からは無数の組紐が吊り下げられていたり、エルメス伊勢丹新宿店でも婦人靴コーナーには組紐が飾られていたりと、組紐はアートとしても価値が高いのだと思わされます。

さて日本の素晴らしい伝統工芸「組紐」についてご紹介しました。この伝統を絶やさずに次世代や世界中に組紐の良さを伝えていきたいですね。